政治人物面对刑事检控时,往往将之归咎于“政治迫害”。从纳吉、达因、柯文哲到慕尤丁,皆如是。安华当年因滥权及鸡奸案而被控时,同样以“政治迫害”作为动员群众的口号,引发了震撼全国的“烈火莫熄”运动,改变了我国的政治格局。林冠英在反对党时期也曾因煽动法令而入狱,引起广泛同情。

在威权时代,反对党领袖被控时,往往被视为“政治检控”,且大多数情况下确实如此。在一党独大的背景下,反对党缺乏资源与权力,面对检控时更易获得人民同情。

然而,政党轮替后,情况变得复杂。当掌握政治权力的领导人也面临刑事指控时,情况与以往截然不同。团结政府上台后,宣称全面反贪,但矛头多指向昔日执政党和现任反对党领袖,使得被指控者纷纷反击,声称遭遇“政治迫害”。

政治对手成为首要目标

团结政府首个主要目标便是国盟领袖慕尤丁。阴谋论者自然解读为政治清算,旨在打击政敌。尤其在高庭初审宣判慕尤丁无罪后,这种说法更具说服力。尽管上诉庭随后推翻裁决,部分支持者仍坚信这是一场“政治检控”。

同样地,敦达因被控引发争议。尽管有部分人认为这是对其朋党主义的清算,但也有人解读为安华对政治宿敌的报复。由于慕尤丁和达因皆为政府政敌,反贪行动未能有效树立团结政府坚决反贪的形象。

依斯迈案:反贪还是党内清洗?

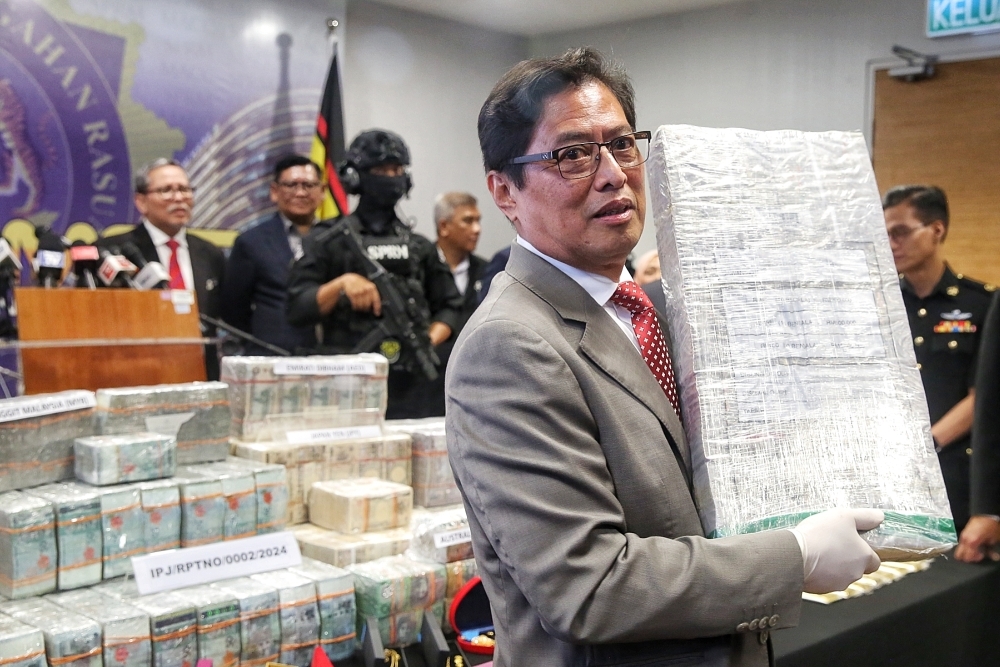

在此背景下,反贪会高调宣布在“安全屋”查获巨额现金、金条和首饰,并指前首相依斯迈沙比里为嫌疑人,令人震惊。表面看来,团结政府似乎首次将反贪矛头指向自身阵营。然而,了解巫统政治的人都知道,依斯迈并非当前巫统当权派系成员。在其任相期间,曾与巫统主席阿末扎希的“法庭派”对立。

反贪会公布案件后,巫统当权派迅速与依斯迈切割,这使得对依斯迈的调查丧失了“反贪不分党派”的正面意义。相反,公众可能解读为政治操作,意图肃清党内异己。同时,坊间流传国盟与巫统策划政变,由依斯迈再次出任首相,这类传言虽可信度不高,但也引发社会联想。

反贪形象受挑战

反贪会对依斯迈的盘问一再延迟,引发外界质疑是否有政治交易或幕后协商之嫌。如果确有政治协议,那反贪行动的正当性将更加受到质疑。

此外,反贪会前首席专员拉蒂法联合律师团施压,要求调查沙巴议员涉贪案,进一步突显反贪会在不同案件上的不一致性。公众普遍质疑,团结政府是否在沙巴州选举前有意冷处理此案。

证据不足与信任赤字

目前公开资料显示,“安全屋”查获的现金和金条,尚无法直接指向依斯迈个人受贿或非法获利。若最终未能提控,反而会加剧社会对反贪行动的质疑。

反贪运动本应超越政治,秉持公平正义。然而,团结政府撤控阿末扎希贪污案的决定,已使其公信力大打折扣。在这种信任赤字下,即便查办“大马一家”案,也难以有效挽回声誉。

检控工作若能完全摆脱政治干预,方能体现司法公正。然而,即使检控带有政治考量,只要不滥用恶法或诬陷栽赃,依然具备一定的反贪价值。团结政府应以透明、公开及严谨的证据链,来确保每一起案件都经得起考验,才能真正重塑其反贪形象,赢回民众信任。