上大学是许多学生的梦想,尤其是医学系,但学费高昂的现实让不少家庭压力沉重。近日,一名母亲在社交平台分享,若想培养孩子成为医生,家庭每月需存下约1700令吉,累计18年,才能应付未来的学费开销,这番话引发网友关注与共鸣。

这位母亲在其脸书账号Ija Syariza写道,以前只要考获全A成绩,就有机会通过大学中心单位(UPU)获得学费资助。但现在情况已不同,全A成绩只是基本条件,还要有积极的课外活动、在校担任职位、掌握良好的马来语与英语,最重要的是,家庭属于低收入群体(B40)才更容易获得补贴。

她感叹,属于中等收入(M40)和高收入(T20)的家庭,反而需要自行筹措资金,甚至被迫让孩子选读学费较低、不太受欢迎的科系。“孩子们因父母工资水平受到限制,这就是现实。”

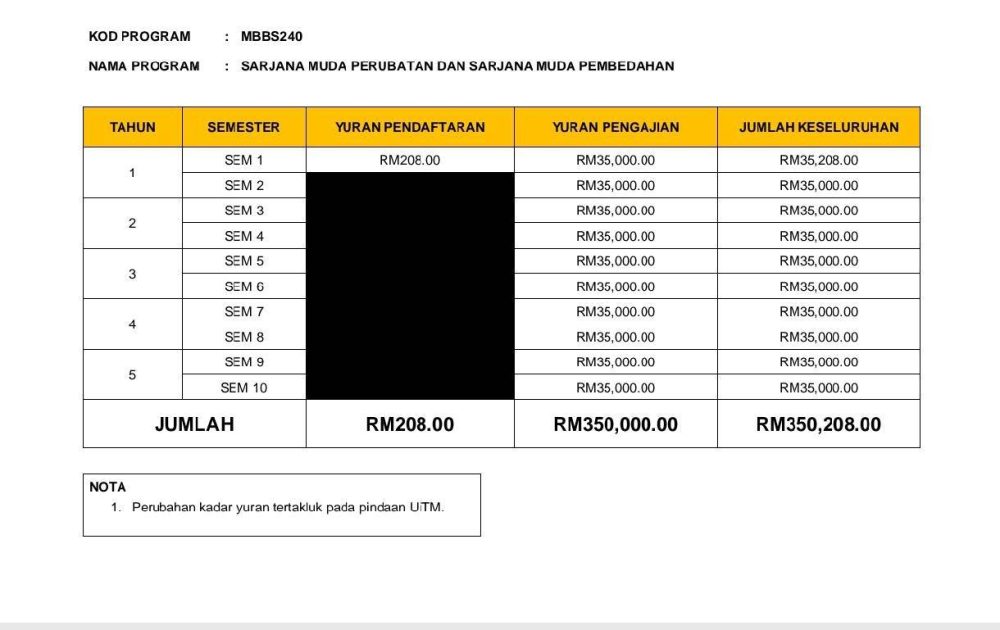

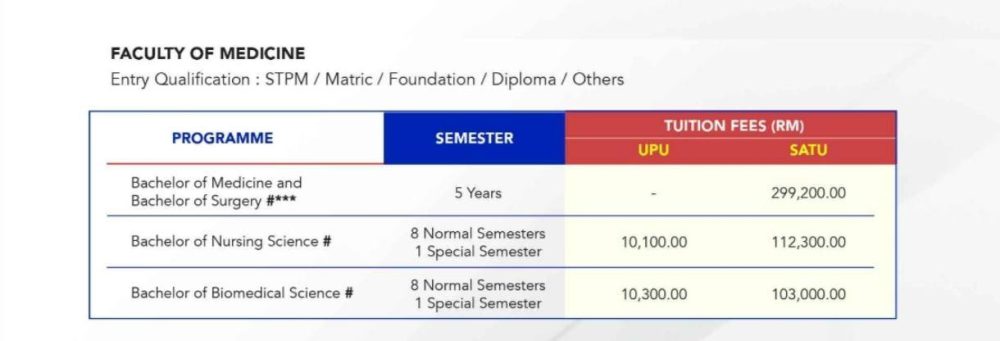

她列举马来亚大学医学学士学位课程为例,受资助学生每学期学费1万0100令吉,总学费约29万9200令吉;未获资助者则需每学期支付11万2300令吉。至于玛拉工艺大学(UiTM),医学学士学位课程学费更高,每学期3万5000令吉,总额约35万令吉。

她进一步指出,大学预科课程费用也存在巨大差异。获资助学生只需缴付2850令吉,未获资助者则高达1万4000令吉以上。

根据大马收入分类,家庭月入超过1万2001令吉即属于T20,因此无资格申请学费补贴。她计算,如果家庭收入是1万2001令吉,每月要存1700令吉,等于收入的14%专门用来为一个孩子准备大学学费。

她最后写道:“妈妈只希望孩子们能在自己热爱的领域继续深造。如果没被录取,那就必须另作打算。抱怨解决不了问题,这就是现实。”

这则帖文引起大量网友讨论。有人认为父母必须提早规划教育基金,也有人分享自身经验,例如孩子成绩优异,课外表现也好,但因属于M40阶层,仍需缴纳马来亚大学理科基础课程费用2900令吉。

不少留言都提到:中产阶级父母最尴尬,既不属于B40享有补贴,也无法像T20那样随时准备大笔现金,只能靠长期储蓄与精打细算应对。