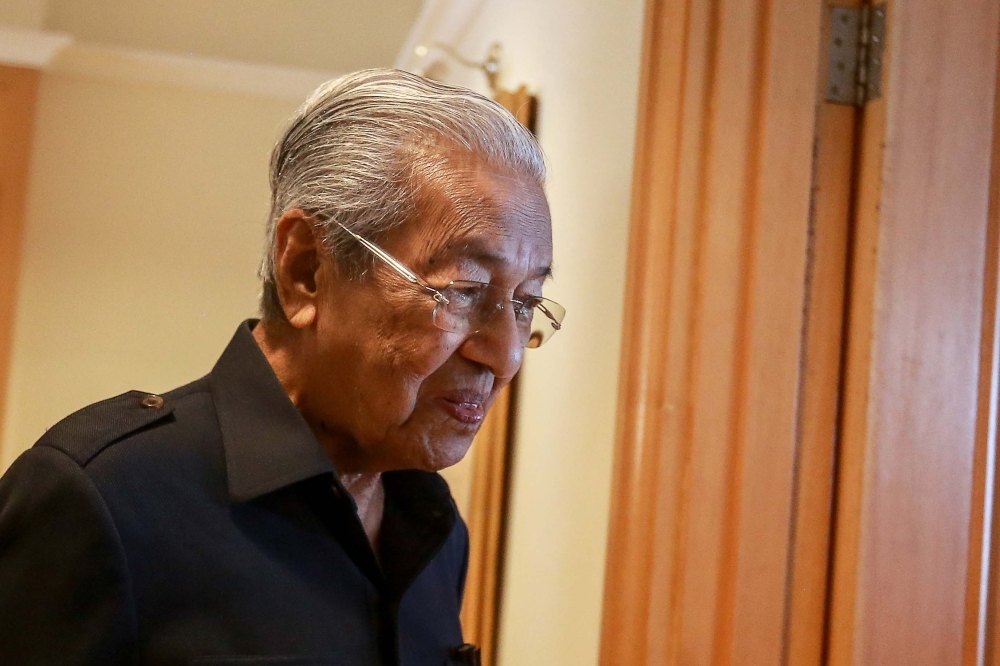

年近百岁的前首相马哈迪依旧不愿淡出权力核心,近期他携手土著团结党与伊斯兰党,成立名为“马来人秘书处委员会”的新政治组织,高调宣称将作为“马来人团结的大保护伞”。表面上是为整合族群力量,实则是对当前马来政局碎片化的一次再布局。

这番操作并非临时起意,而是源于马哈迪对马来政治力量分裂的深切担忧。在国盟对抗希盟的战线上屡显疲态之际,巫统在上届全国大选更遭重挫,令马来政治的传统势力版图出现真空。选票分裂之下,马来政党互相掣肘,导致代表多元族群的希盟有机会整合部分马来选票,加上大多数华人支持,成功在多个关键选区取得优势。

长期以来,土团党、伊斯兰党与巫统原是马来政治的三大轴心,然彼此之间因资源分配与权力角逐常陷入冲突与分裂,马来票仓随之一分为三,令整体影响力受限。马哈迪正是试图以“团结”之名,重建统一战线,为马来政治重新塑形。

作为老牌政治强人,马哈迪的操盘能力毋庸置疑。2018年政权更迭,正是在他亲自推动下,土团、公正、行动与诚信党结盟组成希盟,成功推翻长期执政的巫统政权。然而,他在胜选后却未如承诺将首相之位交棒给安华,反而反复拖延,最终引爆“喜来登政变”,导致希盟仅执政22个月便土崩瓦解。可以说,正是他亲手埋下了希盟内部分裂的伏笔,也让政治变局走向不可预测的方向。

如今,马哈迪再度打出“马来人团结”的口号,甚至不排除吸纳巫统党员加入新平台,表面上塑造民族凝聚的姿态,实质却更像是他对失去主导权的不甘与对权力的再度企图。

然而,在现实政治中,政党之间的互动往往以利益为导向,理想与愿景常被摆在其次。2022年大选结果即为明证——希盟获82席、国盟74席、国阵30席,最终由国阵倒向希盟才促成团结政府的诞生。若当时选择另一个方向,政局或将截然不同。

马哈迪重提“马来人团结”,若真为国家前途计,理应提出具体的制度改革方向、社会公平政策与族群融合机制,而不是流于政治口号式的动员。否则,无论姿态多么高调,都难掩其再次回归权力中心的意图。

他始终自认为是政局中的关键棋手,而这种执念,既显现一位高龄领袖的个人悲剧,也反映出马来西亚政坛制度更新的滞缓。当一个人屡屡成为权力更替的轴心,也映射出国家在建立健康政治轮替机制上的困境与迟滞。