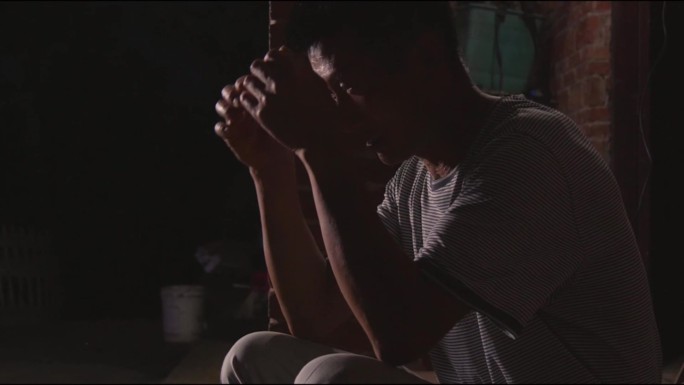

配合世界心理健康日,国际医药大学(IMU)临床心理学专家殷锡玲博士发出警讯——越来越多男性在传统观念与社会压力下,被迫压抑情绪、不敢求助,最终陷入焦虑、抑郁与自责的恶性循环。她呼吁社会“打破污名”,让求助不再被视为软弱。

男性心理危机加剧:社会期待成无形牢笼

殷博士指出,马来西亚心理疾病普遍率节节攀升。2015年心理障碍患病率达29%,是1996年的三倍,而2023年的数据显示,约有100万名16岁及以上的国人患有抑郁症,比2019年激增一倍。

“心理健康的恶化趋势令人担忧,而男性群体尤其脆弱。”她解释,社会长期灌输“男人要坚强”“情绪是软弱的表现”的观念,让男性从小就学会压抑内心情绪。

“女性往往较愿意与朋友分享情绪,但男性被教导要坚忍、要强大,一旦展露脆弱,就会被讥笑或质疑‘不像男人’。久而久之,他们把压力都埋在心里,羞于开口。”

这种无法符合“男性应坚强”的社会期望所带来的心理压力,被称为“男性差异压力(masculine discrepancy stress)”,是导致男性心理健康恶化的重要因素。

多重压力交叠 男性更易陷入焦虑与无力

除了社会偏见,现实生活压力同样沉重。许多男性仍是家庭经济支柱,长时间工作、面对升迁压力、养家负担与经济不稳定,情绪往往在无声中被压垮。

“这些因素层层叠加,对任何人来说都可能是压倒性的。但男性更倾向于隐忍,因为他们害怕被误解或被轻视。”她说。

许多悲剧往往在事后才被发现。“人们常说‘我不知道他在经历什么’,因为很多男性擅长伪装,看似正常,其实早已濒临崩溃。”

专家提醒:这些行为或是“求救讯号”

殷博士提醒,男性的心理问题往往以间接方式表现,家人和朋友应留意以下迹象:

- 脾气暴躁、易怒:情绪反应强烈,甚至出现攻击行为。

- 逃避或冒险行为:酗酒、滥用药物、鲁莽驾驶、沉迷赌博、过度运动或游戏。

她强调,这些行为往往是情绪困扰的外在表现,而非单纯的“坏脾气”或“兴趣爱好”。

三个关键步骤:如何协助陷入困境的男性

- 用心倾听 —— 男性不擅表达情绪,他们常以“最近很累”“没什么动力”来代替“我不开心”或“我焦虑”。

- 陪伴在侧 —— 多花时间陪他们做事,如运动或喝咖啡,让他们在安全的氛围下更容易开口。

- 鼓励求助 —— 主动帮忙寻找辅导资源、协助预约或推荐线上心理咨询,降低他们面对面的心理压力。

“照顾心灵,与照顾身体一样重要”

殷锡玲博士提醒,心理健康与身体健康同等重要。

“身体不舒服会去看医生,心里难受也应该寻求专业帮助。”

她呼吁社会去除对心理疾病的偏见,理解“求助是一种勇气,而不是软弱”。

“每个人在人生的不同阶段都可能陷入心理困扰,这不代表你失败,而是提醒你需要休息与支持。”

她建议,规律运动、充足睡眠、与朋友交谈、培养兴趣,都是维护心理健康的有效方式。

“最重要的是,让男性知道——他们可以被倾听,也值得被关心。”