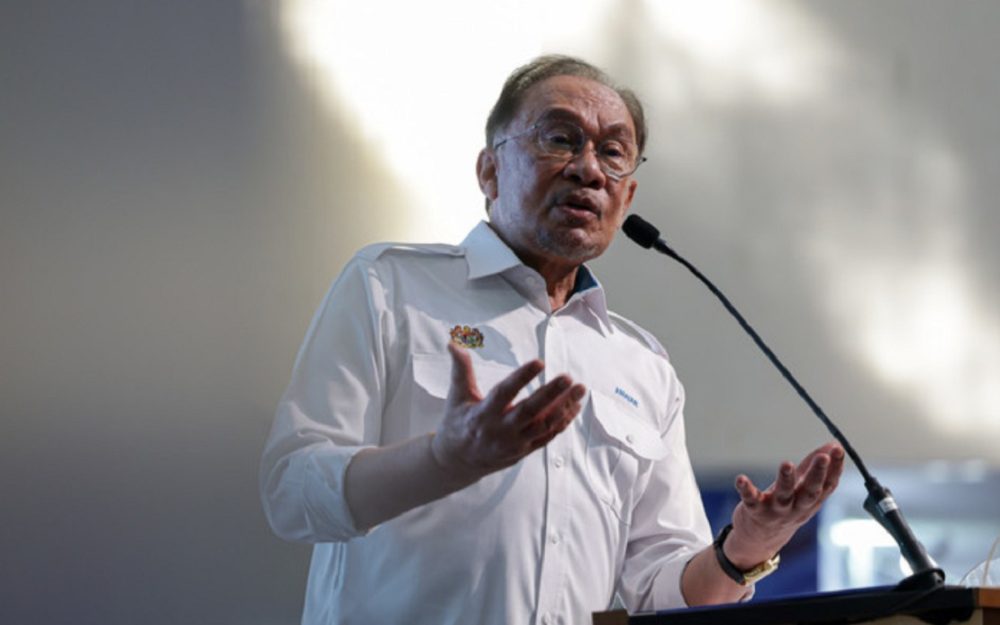

上周,首相安华揭晓所谓的“非凡惊喜”——五项惠民措施,让整个直播间气氛热烈、掌声不断。但这场华丽的政策发布会,表面像是“派糖”,实则更像是一场政治精算下的“甜蜜陷阱”。

这五项政策包括:向2100万名成年公民发放一次性100令吉援助金、预告RON95汽油价格下调、9月15日特别假期、“昌明慈悯促销”加码拨款,以及延长高速公路过路费冻结措施。听起来确实“人人有奖”,尤其在经济承压、民怨四起的当下,的确博得一阵掌声。但问题是:这些“糖果”从哪里来?代价又是谁承担?

首先,那21亿令吉的现金补贴不是凭空冒出。国家财政是否有能力持续“洒钱”?这些开支若非来自盈余,恐怕就是以增加债务或削减未来发展预算为代价。短期看似受惠,长期可能回头掏空国家财力,最终买单的,还是纳税人。

再看油价调降与100令吉援助金,是否只是为即将实施的“针对性补贴”铺路?如今透过身份证系统发放现金,是否也在为未来分层补贴机制打基础?一旦全面转向“精准津贴”,过去享有普遍补贴的中产群体恐怕将首当其冲。

企业界对这场“惊喜”是否也真心买单?物价通胀尚未平息、电费调涨、SST扩大冲击供应链成本、电子发票带来的技术负担尚未消化,如今再来一记“国庆特别假期”,企业开销再加一笔,生产效率却进一步被削弱。所谓“利民”,是否只是转嫁成本?

民间声音也逐渐反映出一种疲惫:生意难做,消费缩手,餐饮价格悄悄上涨,薪资却始终跟不上物价。短期“派糖”也许能营造节庆氛围,却无法真正重振内需、改善经济结构,更无助于吸引外资或推动薪资成长。

从国阵时代到今天的昌明政府,“发糖换掌声”的操作几乎一以贯之。不同的是,过去是为了选票,现在则像是在稳住摇摇欲坠的信任根基。但糖果吃完后,留下来的账单始终要有人结。

所谓“非凡惊喜”,更像是“非常止痛”——短暂抚平情绪,却无助于解决结构性问题。如果昌明政府仍以旧思维应对新困局,走回国阵当年“糖果治国”的老路,那么,别怪人民将来如他们当年所说:“好处照拿,政府照骂。”