你会接听一个被举报超过300次的“诈骗电话”吗?一名砂拉越美里商人就因为这通被广泛标记为诈骗的来电,经历了一场真假难辨的“信任危机”——而令人讶异的是,这通电话竟然真的来自银行总行。

根据《诗华日报》报道,事情起因于该商人日前收到银行发出的简讯,内容指出其信用卡疑似遭到盗刷,两笔交易分别为200日圆(约RM5.70)以及超过1万日圆(约RM285)。简讯中附有一组03开头的电话号码,建议他立即来电确认。

然而,为了避免落入钓鱼陷阱,他并未依照短信指示拨号,而是选择直接致电信用卡背后的官方客户服务热线。接通后,银行客服确认了相关个人资料,随即表示会立刻冻结两笔可疑交易,并提醒他,未来48小时内会有总部专员致电做进一步处理。

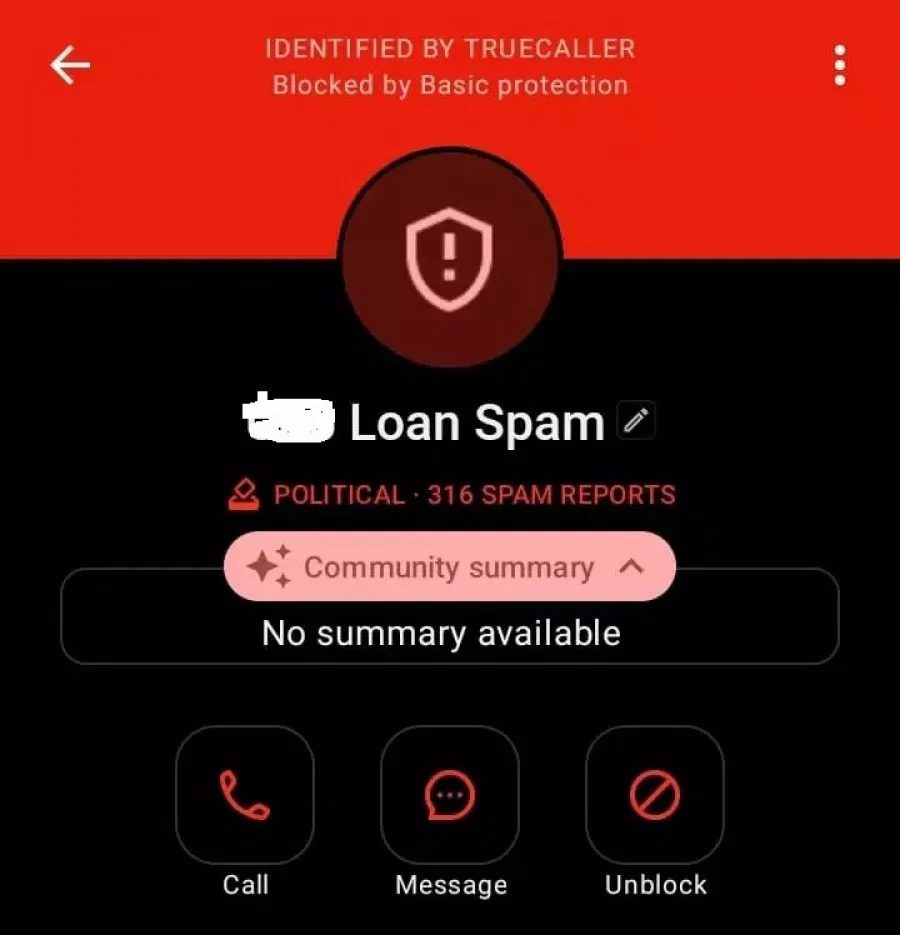

十数小时后,他果然收到一通03开头的电话——但他迟疑了。出于警觉,他先用Truecaller应用程序查询来电信息,结果赫然发现该号码竟被多达316位用户举报为诈骗电话!

“我真的不敢冒险,直接不接。”他说。尽管电话连续打了八次,他仍坚定拒接。

直到隔周一,他亲自前往银行柜台查明真相,没想到银行调查结果出炉后让他目瞪口呆——那通被他误认为诈骗的来电,确实是银行总部打来的,而且是为处理冻结交易一事进行后续联系。

更令人错愕的是,连银行职员都无法解释,为何该总行号码会在Truecaller上被标记为诈骗电话,还累积了数百次举报。

“如今的诈骗手段太过高明,真假难辨。就连银行的电话也可能被视为诈骗来源,这让人该怎么判断?”他无奈感叹。

此事引发网民广泛共鸣与讨论,许多人指出,在诈骗猖獗的年代,即便是正规单位也难逃误判,大众的高度防备心理虽然可以避免损失,却也可能错过重要的真实联络。事件反映了一个更深层的问题——在全面数字化的社会里,我们对“信任”的门槛,正被一次又一次地拉高。

这起乌龙事件最终没有造成财务损失,但也暴露出系统识别机制和通讯信任环境的缺口。专家建议,相关金融机构应主动申报电话号码认证,避免类似误会频繁发生,也有助于提升客户对官方来电的辨识信心。