芬兰科学家首次在本国发现一种巨型病毒,并命名为“于韦斯屈莱病毒”(Jyvaskylavirus)。这项研究由芬兰于韦斯屈莱大学奈米科学中心主导,结果显示,这类能感染阿米巴原虫的巨型病毒,可能在北欧的土壤与水域中比以往所知更为普遍。

病毒广泛存在于自然界中,尽管大多数对人类无害,但它们在生态系统中却扮演着关键角色。近年来,科学家陆续发现体型如细菌般巨大的“巨型病毒”,主要感染阿米巴原虫等微生物。过去,这类病毒大多是在欧洲南部及南美洲被发现,其生命周期与分布范围仍有许多未知之处。

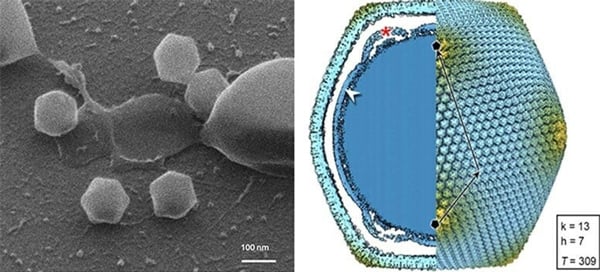

据《每日科技网》报道,此次在芬兰分离出的Jyvaskylavirus,是研究团队将环境样本与“卡氏棘阿米巴”原虫的培养物混合后取得的。该病毒颗粒直径约200奈米,体积约为流感病毒或冠状病毒的两倍。

研究团队通过国际合作,成功解析了Jyvaskylavirus的基因组及其结构。于韦斯屈莱大学的松德伯格教授指出,分析结果显示,该病毒与此前在法国发现的“马赛病毒株”有较近的亲缘关系。此外,团队也在其他环境样本中发现了更多潜在的新型巨型病毒。

这项成果已刊登于国际期刊《eLife》,不仅是芬兰首次成功分离巨型病毒,也意味着此类病毒在北欧等高纬度地区的分布可能远比原先认为的更广泛。

松德伯格教授强调,这项发现有助科学界进一步了解微生物之间的互动,以及病毒在调控生物群体数量中的关键作用。此外,该研究也为探索巨型病毒的结构、起源与功能提供了新的方向,并突显此领域仍有许多未知等待深入探索。