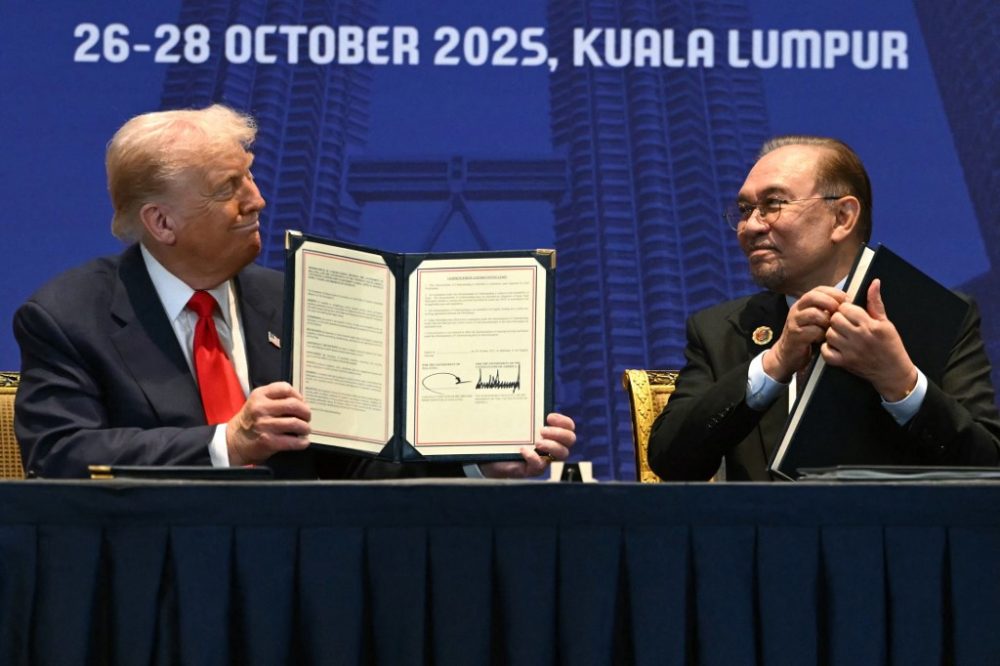

新闻写得冠冕堂皇:美国大方豁免1711项关税项目,将税率从25%调降至19%,并称这是一份“互惠贸易协定”,不会动摇马来西亚的主权。

听起来像是双赢,但细读那份刊登在美国白宫网站上的原始文件后——这真的是“互惠”吗?

文件第3.3条——数码贸易协定(Digital Trade Agreements):

“马来西亚在与其他国家签署新的数码贸易协定前,如该协定可能危及美国重大利益,须事先与美国磋商。”

文件第5.3条——其他措施(Other Measures):

“若马来西亚与他国签署新的双边自由贸易协定或优惠经济协定,而该协定危及美国的重大利益,美国有权在磋商无果后终止本协定,并依2025年4月2日第14257号行政命令重新征收关税。”

换句话说,我国的一举一动,都必须确保不会“触动美国的利益”。他们给我们降税的同时,也在协议中写下:“你得先问我。”

部长安抚说:“这不会影响主权。”

但主权是什么?主权从来不是抽象名词,它代表一个国家有权说“不”。当我们的经济协定、数码贸易政策,都必须先看美国的脸色,那主权还剩几分?

从表面上看,这似乎是一笔划算的交易——税少了,出口方便了。可现实是,我们换来的只是经济上的糖衣,代价却是决策自由。协议里,美国不必向马来西亚咨询任何事项;是我们要“consult(征询)”,他们只需“concern(关注)”。我们负有“obligation(义务)”,他们保留“option(选择)”。这不是合作,而是等级。

有人说,这只是国际谈判的惯例,是发展中国家必须付出的代价。但试问,“为了发展,就该放下尊严”,这真是我们愿意接受的逻辑吗?过去的殖民条约也曾披上“互惠共荣”的外衣,只是那时割让的是土地,如今放弃的是自主权。

美国维护自己的“essential interests(核心利益)”无可厚非;问题是——我们的核心利益,又是谁在捍卫?

当一个国家连签署协议都得“请示”他国,那所谓“主权未受影响”,是不是只是一种政治安慰?

或许在政府眼里,这是一种现实的权衡:市场、投资、资金流动都能换来短期收益。但在更深的层面,我们正在用国家的自信去换取经济的依附。一个真正主权独立的国家,不会接受“行动前须征询他国意见”,更不会容许“若不满意可单方面终止”的条款。

主权的失守,从来不是在战场上轰然倒下,而是从一份协议、一句“没关系,这不严重”开始。当人民听着部长轻描淡写地说“这不会影响主权”,也许正像病人听医生说“只是小问题,吃点药就好”——安心了,但病根还在。